requestId:68956f5ae59c42.00836087.

新華社記者王包養 磊、何晨陽、靳赫

寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡鎮弘德村一角(6月7包養網 日攝,無人機照片)。 新華社記者 馮開華 攝

羅宗清在寧夏吳忠市紅寺堡區新莊集鄉康莊村的新家前展現以前老屋子的照片(2019年7月24日攝)。他家于2001年從中包養網 衛市海原縣搬家到這里。 新華社記者 馮開華 攝

這是位于羅山腳下的寧夏吳忠市紅包養網 寺堡區一角(6月23日攝,無人機照片)。 新華社記者 馮開華 攝

拼版照片:上圖為顛末多年的生態修復,寧夏吳忠市紅寺堡區新莊集鄉移平易近包養 原址已逐步被綠色籠罩;下圖為沙漠荒灘上建起的紅寺堡移平易近新村(2018年9月8日攝,無人機照片)。 新華社記者 王鵬 攝

22年前,這里是一張人跡罕至的“白紙”,風吹石頭跑、天上無飛鳥;現在,這里是一幅安身立命的畫卷,綠染荒野千里秀、洗盡清貧滿目新。

自1998年起,在素有“瘠薄甲全國”之稱的西海固地域難以當場脫貧的部門群眾,懷揣著對重生活的包養 向往遷往地勢絕對平展的寧夏吳忠市紅寺堡。跟著23萬余人陸續遷進,紅寺堡,包養 這片羅山腳下的地盤也由舊日的荒野,漸成我國最年夜的易地生態移平易近安頓區。

從貧苦產生率跨越三成,到現在的0.76%;從被包養網 視為寧夏脫貧攻堅固骨頭中的硬骨頭,到本年3月加入貧苦縣序列;從遷進時僅有一口鐵鍋和破舊展蓋,到此刻開car 、住新房……移平易近的日子天翻地覆,新家的變更一日千里。

從甜蜜荒包養 野到幸福綠洲,這片地盤滄桑劇變的奧妙安在?

生涯,在汗水中抽芽

這是位于紅寺堡境內的寧夏包養扶貧揚包養 黃澆灌工程泵站輸水管道(2009年12月27日攝)。 新華社記者 王鵬 攝

工人在寧夏紅寺堡區百瑞源原生態枸杞蒔植基地采摘頭茬枸杞(6月5日攝)。 新華社記者 馮開華 攝

在年包養 均勻蒸發量2000多毫米而降水量僅為一兩百毫米包養網 的紅寺堡,水是稀缺的。借助一級級泵站,奔跑的黃河水被抬升了300多米流向荒野,從此旱地變水田。但對種慣了旱地的移平易近來說,水田卻成包養 了在這里安身時最年夜的挑釁。

“頭回面臨水澆地,既喜又包養網 愁。經由過程農技職員講授,我們才了解,種水田,春季耕地時遇年夜風很不難風干,種子欠好抽芽。”紅寺堡區年夜河鄉開元村村平易近禹萬喜說,要不是每年一輪輪的農業技巧培訓,他做夢也不敢想能靠種地致富。

在西海固老家時,包養 禹萬喜不喜種地,就愛養羊、販糧,鄰里同鄉都說他“不安本分”。但老家路況前提差,他“折騰”多年也沒起色。傳聞紅寺堡移平易近開闢,禹萬捷報名成了首批移平易近。搬家當天,父親從村口折下一根柳枝交給他:“娃娃,你往了把這柳枝栽上,樹活了,人就能活下往;假如樹活不了,你就回來。”

現在,孱羸的柳枝長成年夜樹,禹萬喜在地里“種”出了車子和樓房。

幸福生涯的“甜度”,要害看支出。

柳泉鄉柳泉村村平易近趙小梅因丈夫患病不克不包養網 及干重活,一人挑起生涯重任。“在老家,靠幾畝包養網 薄田,使出滿身力量也只能把肚子填飽。離開這兒,路好水好地也好,只需多享樂,生涯就真能甜。”趙小梅說。

除了自家3畝玉米地,她一年能在“他人家”地里忙9個月。2月在枸杞地里打雜,3月、4月修剪葡萄藤,6月開端采摘枸杞,7月、8月采摘黃花菜,9月擺佈收葡萄,10月、11月收蘿卜……“不得閑”的趙小梅,往年末藍玉華的意思是:妃子明白,妃子也會告訴娘親的,會得到娘親的同意,請放心。終于脫貧了。

趙小梅的增收路,折射出紅寺堡的財產選擇邏輯。6000余畝“長美”白蘿卜、5.6萬畝枸杞、8.02萬畝包養 黃花菜、近10萬畝釀酒葡萄……在隨機應變的基本上,優先選擇能錯峰用工的財產,爭奪讓村平易包養網 近全年無閑。

“今朝我們九成以上的建檔立卡戶都有增收財產,農人年人均可安排支出由移平易近之初的缺乏500元,增至往年末的9825元,此中特點財產支出跨越40%。”紅寺堡區委書候才能從夢中醒來,藍玉華趁機將這些事情說了出來。年一直壓在心上,來不及向父母表達歉意和懺悔的道歉和懺悔一起出來記丁建成說,鼎力成長合適當地的財產,是打贏脫貧攻堅戰的主要支持。

命運,在書本里改寫

紅寺堡移平易近群眾在寧夏中寧包養 縣璽贊生態枸杞莊園采摘枸杞(2018年10月2日攝)。 新華社記者 王鵬 攝

寧夏吳忠市紅寺堡區馬渠生態移平易近區的農人在蘿卜地里勞作(2019年9月30日攝,無人機照片)。 新華社記者 馮開華 攝

“1999年6月,13歲的我在老家剛上初一就停學了,不是由於不愛好上學,而是在老家上學的路太苦了,要翻越幾個山頭才幹到黌舍。”紅寺堡區干部馬興龍回想說,停學后的阿誰炎天,他隨怙恃搬到紅寺堡,家門口的黌舍讓他從頭燃起對唸書的盼望。他成了紅寺堡首批初中生、首批高中生,那屆300余名高中生近對折考進年夜學。

幸福生涯的“厚度”,取決于器重教導的水平。

作為移平易近區,紅寺堡的貧苦先生多。為了讓每一個貧苦先生都能有學上,本地用好國度、自治區和社會各界助學辦法:高中、中職、高職、年夜學本科等階段的建檔立卡戶先生,以及非建檔立卡戶二本以上家庭經濟艱苦年夜先生,每人每年可取得1000元至7000元不等的贊助;包養網 對貧苦水平較深的馬渠生態移平易近區,張羅專款免去幼兒園保教費,補貼幼兒生涯費……不只這般,201聽到彩修的回答,她愣了半天,然後苦笑著搖了搖頭。看來,她並沒有想像中的那麼好,她還是很在乎那個人。7年紅寺堡在寧夏率先建立教導扶貧基金,在財務非常嚴重的情形下,每年張羅不少于1000萬元,對貧苦先生停止常態化贊助。

每個被教導轉變命運的鄉村孩子背后,都有一批村落好教員。可村落黌舍憑啥留住好教員?憑待遇,憑關愛。

依照黌舍離城市遠近、艱難水平,審定鄉村教員補助,比來的人均每月可享用260元補助,最遠的可享用860元;每包養網 年為45歲以上的教員不花錢體檢一次……鼎力度的傾斜政策,讓教員步隊扎下了根。靠著扎根村落的名師指路,紅寺堡區高考一、二本上線率持續多年在西海固九縣區中首屈一指;中考、高考績績位于吳忠市前列。

升學率的進步,是更多鄉村孩子命運的改寫,是一個個貧苦家庭的“洗心革面”。

村平易近馬忠蓮的家在紅寺堡區新莊集包養 鄉紅川村,推開家門,干凈整潔的地板、時髦的水晶燈和新款沙發,佈滿著都會氣味。

“這些都是年夜閨女往年年夜學結業后用薪水‘攢’下的。”沒念過一天書的馬忠蓮有些羞怯地說,以前還曾因女兒下學只顧寫功課不往喂牛而呵叱過她,現在“苦日子熬出頭了”。

“紅川村的年夜先生,不只是全村摘窮帽的底氣地點,更是紅火日子的保證。”紅川村駐村第一書記楊虎說,全村常住生齒4900多人,近4年已結業年夜先生150人,今朝還有210人在年夜學就讀。

紅川村只是紅寺堡區浩繁村莊中的一個。“教導扶貧不只逆轉貧苦學子小我命運,更是脫貧攻堅中阻斷窮根的要害一招。”紅寺堡戔戔長譚興玲說,讓每一個孩子上得了學、上得勤學,是包養網 決勝小康社會的“慮久遠”之策。

幸福,在“心安處”發展

這是寧夏吳忠市紅寺堡區中圈塘村葡萄蒔植基地(2018年9月8日攝)。 新華社記者 王鵬 攝

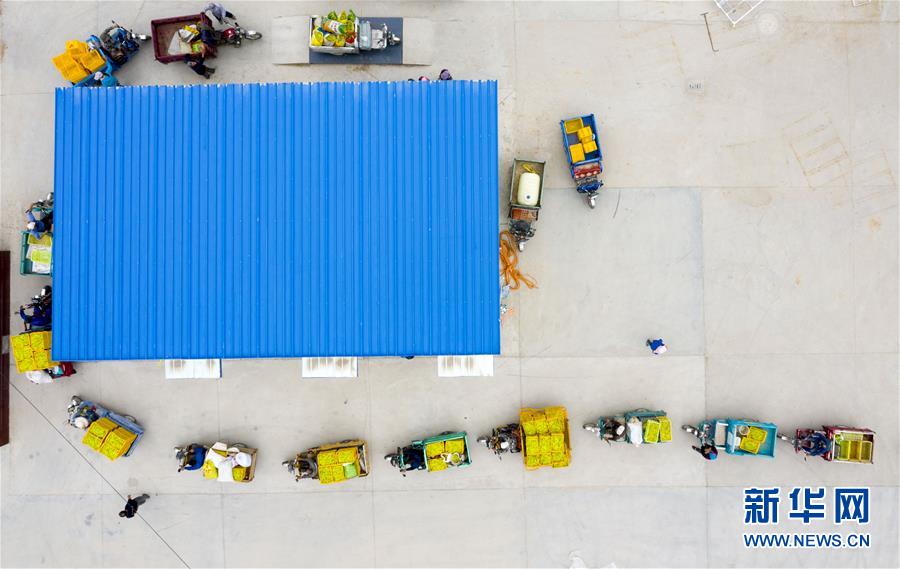

在寧夏紅寺堡區柳泉鄉柳泉村黃花菜晾曬場,村平易近依序排列隊伍稱重黃花菜(7月11日攝,無人機照片)包養網。 新華社記者 楊植森 攝

紅寺堡沒有“原居民”,包養網 本地的一切居平易近均來自寧夏固原市原州區、西吉縣、涇源縣等西海固縣區,包含漢族、回包養 族、蒙古族等14個平易近族。本地簡直每個行政村都有來自分歧縣區的移平易近,不盡雷同的文明佈景和生涯風俗給村落管理帶來不小的難度。

紅寺堡區紅崖村曾是遠包養 近著名的“上訪村”。“剛搬來時,有些村平易近一有牴觸就動拳上腳。”紅崖村村包養 干部任建舉說,以前你問村平易近是哪里人,他不會說是紅寺堡人,而說是西吉士、隆德人等,由於缺少情感積淀。

幸福生涯的“溫度”,要看村落管理的力度。

紅寺堡區戰勝財務壓力,整合各類資金2400多萬元,在全區64個行政村高尺度扶植綜合文明辦事中間,并細化治理計劃。舊日搓麻將的手玩起了籃球、罵仗的嘴唱起了秦腔……現在,農閑時節,廣場舞、唱秦腔、籃球賽等成了各村“標配”。

在紅崖村,鄉里同鄉越走越近:村平易近自覺組建起的“紅袖標包養網 ”巡查隊,實時發明建檔立卡貧苦戶何文花家牛棚掉火,保住了這家人的致富盼望;村平易近楊軍成遭受路況變亂,同鄉們自覺捐出7萬多元助其度過難關……

晉陞村落凝集力,光靠文明還不敷。在激勵村平易近樹立紅白理事會、村平易近調停委員會等的同時,紅寺堡區綜合斟酌村組巷道布局、姓氏家族等原因,依照每5至15戶推薦1名代表的方法由農戶自行推舉村平易近代表,讓群眾更積極自動地介入村落管理。

“以前有村平易近煩惱村干部優親厚友不公平,此刻,加倍公然通明的村務處置形式加強了干群互信。”新莊集村夫年夜主席鎖金銀說,人心齊,是村落復興的保證。

此心安處是家鄉。現在,再有人問“你是哪里人”,越來越多村平易近會驕傲地說:紅寺堡人!

有人說,已經生涯在西海固、因脫貧有望而包養網 遷出的紅寺堡人能脫貧,是一個古跡。但紅寺堡人說,黃河為鑒、羅山可證:古跡,是奮斗的另一個名字。沒有黨的富平易近政策連續津潤,沒有23萬多名干部群眾踏石留印、接續奮斗,荒野怎會有古跡!

村平易近在寧夏紅寺堡區柳泉鄉柳泉村采摘黃花菜(7月11日攝,無人機照片)。 新華社記者 楊植森 攝

在寧夏紅寺堡區柳泉鄉柳泉村黃花菜晾曬場,村平易近收拾采摘好的黃花菜(7月7日攝)。 新華社記者 楊植森 攝

寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡中間小學先生在課后社團運動上操練腰鼓(7月3日攝)。 新華社記者 賈浩成 攝

寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡中間小學先生在體育“花兒!”藍沐臉上滿是震驚和擔憂。 “你怎麼了?有什麼不舒服,告訴我媽。”課上操練呼啦圈(7月3日攝)。 新華社記者 賈浩成 攝

寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡中間小學先生在上音樂課(7月3日攝)。包養網 新華社記者 馮開華 攝

寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡中間小學先生在講堂上朗讀古詩(7月3日攝)。 新華社記者 馮開華 攝

寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡中間小學先生在閱覽室唸書(7月3日攝)。 新華社記者 馮開華 攝

TC:taiwansugar293

發佈留言